曹保平论文全文:电影中的隐喻与象征

发布时间:2024-01-26 20:39:02 浏览量:166次

就纯粹形态的隐喻,即作为形式表现手段的隐喻来说,在电影中是不可能存在的。因为真正的隐喻必须具备两个特征:一、本体和喻体之间的比较成分并不指明;二、先决条件是意义的移代。比如:我们说“铅色的云”(而不说“象铅的颜色“那样晦暗’的云”),这里,作为比较成分的“晦旿”被隐藏在后面,同时“酶暗”的概念由铅转到云上。但电影的隐喻却与此相悖,首先是本体和喻体紧接出现于画面,于是作为隐喻核心的比较成分被毫不含糊地指明(如“摩登时代中一群拥挤的羊与地铁入口处匆匆忙忙的人的镜头的衔接,作为喻体和本体的共同因素—拥挤,被明确地展示了出来)。其次,意义的移代现象极不明显:羊群仍然是羊群,人群仍然是人群,只是由于两者的井列,因而产生了一“象征性投射”的效果,而这种“投射”在纯语义方面只可以获得比较的意义而不是移代。因此我们说:就纯粹的隐喻而言,在电影中至少是极难存在的。

同时,就对“隐喻”的理解来说,目前的概念也是很混乱的。巴拉兹、温顿、帕索里尼、林格伦、梭罗门、马尔丹、查希里扬、普多尖金……他们都谈到了隐喻,但绝不是同一个概念。因此,所谓的“隐喻”的外延,实在是过于宽泛了,它和象征纠缠在一起,使人往往无法区别什么是隐喻,什么是象征。

有必要就“隐喻”和象征做一个严格的区分。

马尔丹和林格伦的论述是对的。就是说:所谓隐喻,必须山两幅國面(本体、喻体)的连接来产生。我认为,隐喻的概念,应该严格地限定在这个界限里。

这就涉及到了象征的定义问题。

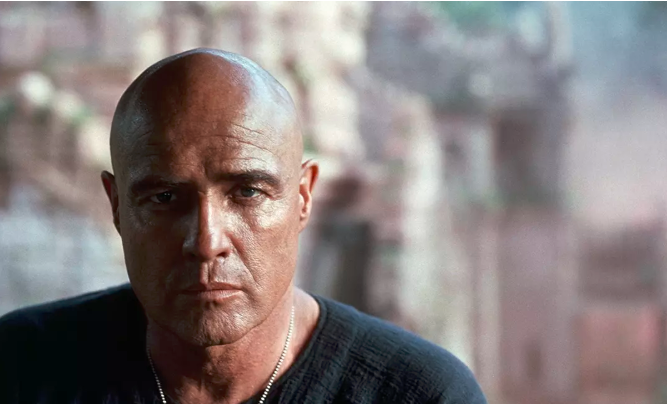

勿庸置疑,象征是一种表意关系(如交通标志和作为爱情标志的红心等)当叙事元素既是表象的依据,又超越了它自身的涵义的,我们说就产生了象征换一种说法,就是:具体事件本身、动作的实际存在原本就蕴含着特有的哲理性,超越自身的涵义不是从外部硬加进去的,亦不靠两幅画面的冲击来产生,而是蕴含在每一个独立的画面内部,这就是象征。比如:伯格曼影片中恍惚的岛屿、大海、山脊,《锡鼓》里的侏儒,《现代启示录》中的湄公河,甚至《最卑贱的人》中的大转门等。我们这样来界定象征,以使它和隐喻截然分开,想必是可以被接受的。

这样,我们对于隐喻和象征,便基本上有了一个区分的原则。

如果我们对隐喻分类,基本上可以得到两种情况:一种是本体是叙事内容,而喻体只是作为比较的外在物;另一种是本体和喻体同属叙事内容的范畴。倘若我们把第一种情况看作是电影隐喻的初期形式(虽然至今井未完全消失),这样做也井非没有道理。“摩登时代,中羊群、人群的隐喻,“母亲中工人游行队伍与河上冰块的隐喻,“十月中临时政府花言巧语的演说者与三角琴的隐验,《罢工》中枪杀工人与屠宰牲口的隐喻……等等,正是初期的这些隐喻促使电影跨入艺术的殿堂。但相反,也正是这种手段使这些影片在今天看来,显得浅露和艰涩,这看上去简直是一个怍论:症结在于喻体的生硬,它象一张外在的标扦明确无误地贴在脸上。显然需要一种变化。那么隐喻的第二种情况,正是它发展(同时也是完成期)的结果。比如:“罢工中,警察局正在草拟扼杀罢工的计划时,一个墨水瓶被碰翻了,于是黑色的墨水浸延到地图上的工人区内。在这里,本体和喻体属于同一叙事范畴。因此,那种生硬感被削弱了。但是日复一日地运用下去,这种由本体和输体的连接而产生意义的方式,无意中变成了一种符号,它终究还是在我们的脑子里留下了一种落俗(逆向的是晦涩)的概念,比如:朗格的·可诅咒的人中,一个小姑娘被奸污了,她扔下的气球挂在电线上,细细的线牵着汽球居函地随风晃着。这无疑是一个很好的隐喻,但它还是让人感到“露”就隐喻的本质言,在电影中使用本来就很勉强:加上形式被严格地限制在两幅画面(本体、验体)的连接上,找露和晦涩这个有些近乎二律背反的现象已经成了它的一种特质。

明智的创作者都注意到了这一点,所以在现代影片里,我们已很少能找到严格的本文意义上所指的这种能喻。它离现代电影的美学要求愈来愈远。当我们请楚地认识到:电影用来扩充内漏的手段愈是贴近明晰可感的物质现实原态,愈不加修饰,就愈有强烈的干预(间离)作用时,难适我们最先着手的不是抛弃那些落俗和直露的手段吗?隐验的现状实际上就是处于这样的境地。

相反的情况是象征,它成了现代电影不可缺少的构成部分。如问我们在现代电影中很少再能找到隐验一般,我们也几乎找不到哪一部现代影片里竞不存在象征。由于纯用直接的经验、平淡的存在层次构成的影片,无力让人从表象深入到抽象思辨的层次,因此导演在把握直接现实的基础上,都充分利用象征来构筑自己的观念,实现思考和自我反思。更由于象征从本质上说,就属于影片的叙事元素,它的“次生意义”完全隐藏在表象后面,所以象征在取代隐喻的同时,就奠定了自己的地位,成为现代电影不可缺少的主干。

白格曼的影片之所以耐人寻味,就在于他的影片中,日常事件和人物举止不是简单的心理表现,而是体现了特定思想和痛苦的深思,是象征性的剖白。他的每一部影片都包含着征,如《七封印中安东尼俄斯归途中瘟疫流行、尸横遍野的环境,流渡艺人生气勃勃、充满爱的一家:呼喊与细语中人临终时痛苦的扭动与呼喊:·野草每中的梦幻,以及那些属于他的影调反差强烈的大海、山崖、旷野象征是伯格曼必不可少的剧作元素,是他影片的基础,类似的例子,我们还可以举费里尼的“8士,那白晃晃的海滨浴场、那衰朽的病人的奇怪队列,那些话动在他周围的众多的女性…一如同伯格曼一样,我们也很难想象费里尼的片子中如果没有大量的象征,将变成什么样子。此外,还有安东尼奥尼、戈达尔、特吕弗等等。

如果用“理性电影”这个笼统的概念来包纳这些导演,那么象征的存在似乎偏狭了。我们可取另一个极端,比如号称向现实主义复归的戈雷塔的代表作“花边女饰工。中也运用象征。这样说象征是现代电影不可缺少的主干,似乎才站得住知。现在我们来下结论,应该说是具有比较充分的理由了。象征使一般经验性的素材获得了戏剧性的能量,最终把我们引向哲理性和思辨性,这不正是我们梦麻以求的吗?不正是现代

电影梦寐以求的吗?

(本文作者北京电影学院文学学生)

热门资讯

-

想了解动画制作和影视特效的区别吗?本文将带您深入探讨动画制作和影视特效之间的关系,帮助你更好地理解这两者的差异。

-

剪映专业版新增全局预览缩放功能,可以轻松放大或缩小时间轨道。学习如何使用时间线缩放功能,提升剪辑效率。

-

想知道快影、剪映、快剪辑这三款软件哪个更适合小白?看看这篇对比评测,带你了解这三款软件的功能和特点,快速选择适合自己的视频剪辑软件。

-

4. 豆瓣8.3《铁皮鼓》|电影符号学背后的视觉盛宴、社会隐喻主题

文|悦儿(叮咚,好电影来了!)《铁皮鼓》是施隆多夫最具代表性的作品,影片于... 分析影片的社会隐喻主题;以及对于普通观众来说,它又带给我们哪些现实启发...

-

5. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》

中观层面完成叙事结构、以及微观层面的剪辑手法,3个层次来解读下电影《花样年华》的蒙太奇魅力。一、 宏观层面:运用蒙太奇思维构建电影剧本雏形。蒙...

-

1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...

-

15种电影剪辑/转场手法,让影片更吸引眼球!回顾电影中丰富多样的专场技巧,比如瞬间从一个场景中变换到空中... 现在是测试技术的时候了!以下是一些常见剪辑手法,让你观影过程更加华丽动人!

-

本文介绍了十款强大的PR视频剪辑插件,帮助提升视频剪辑效率,提高创作品质,并降低创作难度。

-

了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!

-

10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程

以突出剧情的紧张氛围和角色的情感变化。此外,电影的拍摄手法和剪辑方案还与影片的叙事结构和主题紧密相连。导演巧妙地运用回忆、闪回和象征性镜头等...

最新文章

火星网校

火星网校